Retour au pays (2e partie)

mercredi 21 mars 2012 - 06h:28

Edward Saïd - Revue d’Etudes Palestiniennes N°47 Printemps 1993

Au milieu de mon séjour à Jérusalem, un journaliste d’Hadashot, l’un des principaux quotidiens israéliens, me téléphona et demanda à m’interviewer. Je lui répondis que j’étais là en visite privée et que le seul entretien que j’accorderai serait celui que je ferai avec Haaretz. Tel avait été l’arrangement fait pour moi par un vieil ami israélien pour lequel j’avais la plus grande admiration, le professeur Israël Shahak, un grand intellectuel et un défenseur sans compromis des droits palestiniens. Cinq minutes plus tard, le même journaliste rappela : « Pouvons-nous au moins prendre une photo de vous ? » A nouveau je refusai ; mais quelles ne furent ma mauvaise surprise et mon irritation lorsque deux jours plus tard Hadashot publia tout un article sur moi illustré par une photo d’archives, et dans lequel je proclamais que j’étais venu en Israël sur instructions de Yasser Arafat. Avec rien de moins comme mission que de persuader les Palestiniens d’Israël de voter pour le Parti travailliste aux prochaines élections.

Pour moi, ce sans-gêne agressif de la presse illustrait le vaste fossé qui séparait les réalités palestiniennes des fantasmes israéliens à leur sujet. Plus profondément, cela démontrait une fois encore qu’il n’y avait aucune place pour les décisions individuelles, tant nous étions devenus des objets politiques, enchaînés aux Israéliens.

Mais même ainsi approchée, cette réalité demeure difficile à manipuler, car comparés aux Israéliens nous sommes tellement plus faibles, tellement plus dramatiquement démunis d’atouts...N’ayant pas pris contact avec l’OLP avant de venir, je n’avais pour agenda politique que de voir par moi-même et essayer de faire le tour de la réalité palestinienne en Israël et dans les territoires occupés. C’était difficile à réaliser mais il le fallait, surtout que j’étais une créature de l’exil, un sort que je partageais avec 50 % de mes compatriotes, dont la majorité était disséminée entre la Jordanie, la Syrie, le Liban et, jusqu’à la guerre du Golfe, dans les États de cette région.

Pour nous, vivre sous le pouvoir d’Israël était une réalité dont nous avions entendu parler, au sujet de laquelle nous avions lu, mais dont nous n’avions aucune connaissance directe. La majorité des Palestiniens dans les exils affrontent des problèmes différents : ils souffrent des tribulations habituelles de tous les peuples privés d’État, et, mis à part le cas de ceux qui, résidant en Jordanie, sont les seuls à avoir obtenu une nationalité dans un pays arabe où ils jouissent d’une relative sécurité, tous les autres vivent dans une insécurité permanente et affrontent même les persécutions.

En Israël, par contre, les Palestiniens sont très clairement des citoyens de seconde zone : leur revenu mensuel moyen par personne était en 1986-1987 de 282 shekels contre 542 pour les juifs israéliens. Il suffit d’un coup d’ ?il sur les données fournies par le Bureau central des statistiques d’Israël pour se rendre compte que, selon la nomenclature des « Juifs » et « non-Juifs », le pays est divisé en deux classes, dont l’une est toujours nettement inférieure à l’autre. Cela est vrai dans les domaines de la santé, l’éducation, l’emploi, le niveau de vie...

Néanmoins, ce qui me surprit durant ce séjour, c’est qu’à l’intérieur d’Israël les Palestiniens survivent en tant que communauté. Partout, où qu’ils se trouvent, que ce soit au milieu de juifs ou à leurs côtés, on a une impression d’entassement et de réclusion. Comme nous nous promenions dans Haïfa, qui fut une belle cité méditerranéenne et qui n’est plus qu’un salmigondis désordonné d’immeubles, nous fûmes frappés par la façon dont Wadi al-Nisnâs, le quartier arabe, était cerné de toutes parts, tel un ghetto.

Ironie du hasard, les deux fois où nous nous enquîmes en hébreu de la direction à suivre, les passants interrogés nous répondirent par des regards ignorants. Nous étions tombés sur des juifs russes. Une autre fois nous vîmes l’un d’eux, sur une plage de Tel-Aviv, qui jouait une triste sonate pour violon de Bach, avec une petite tasse devant lui. Bien qu’ils soient moins favorisés que les Juifs en Israël, les Palestiniens ne sont jamais séparés par la langue ou leurs origines différentes.

Et quoique nous fussions en Israël à la veille des élections, je n’ai pas eu l’impression que ces Palestiniens, en tant que peuple, portaient un grand intérêt à la politique officielle. Non. La communauté palestinienne en Israël survit tout d’abord grâce à un fantastique, un fol et même inconscient entêtement, et ensuite par le lancement ici ou là de projets courageux et créatifs de développement et d’amélioration de ses conditions de vie.

Un exemple de ce type de projet peut être trouvé à Saint-Jean-d’Acre, une bien triste ville aujourd’hui. Nous nous promenions dans le port médiéval, déprimés de voir à quel point la vie elle-même était lentement et systématiquement abolie : immeubles vides, en piteux état, passants tristes dont la pauvreté conservait étrangement un caractère de défi. Le toit de la grande mosquée est en ruines, mais aucun travail de réfection n’est prévu par manque de fonds publics - c’est-à-dire israéliens -, tant pour la mosquée que pour n’importe quel autre bâtiment. Et l’on me raconta que, de toute façon, les autorités n’octroyaient aucun permis pour leur restauration, même si des sources privées se proposaient pour un financement.

Le centre éducatif de Saint-Jean-D’acre, dirigé par Mariam Marei, apporte un rayon de soleil dans cette sombre réalité. Madame Marei, une femme de forte et séduisante personnalité, a fondé un petit centre de formation d’instituteurs palestiniens aux méthodes d’éducation non conventionnelles. Ces méthodes, qui laissent une large part à l’improvisation, sont d’un anti bureaucratisme rafraîchissant : spectacles de marionnettes, fabrication de maquettes, poésie populaire, petits spectacles incroyablement colorés, discussions revigorantes. Son centre est situé dans une belle maison arabe ancienne, et dégage une impression de créativité et d’optimisme, absolument pas découragé par le manque de fonds ou les obstacles rencontrés. Le point sur lequel elle insistait dans notre discussion était que, en formant des instituteurs qui à leur tour formeraient des jeunes enfants, « nous » aurions une meilleure alternative que celle offerte par Israël.

Partout où j’ai été, je ne me suis jamais senti comme quelqu’un venant « de dehors », mais comme membre de ce « nous », face aux problèmes et aux espoirs des gens dans leur vie quotidienne. Prenant, par exemple, mon petit déjeuner à l’hôtel, il arrivait qu’un jeune homme ou une jeune fille s’approchât de moi et me demandât avec une grande politesse si je pouvais lui accorder quelques minutes. « Je travaille sur telle idée de sujet », puis l’on sollicitait mon opinion sur la question. Jamais on ne me demanda d’aider à trouver des budgets ou de m’entremettre pour quelque contact d’introduction, mais toujours on quêtait des informations concernant des idées, des sources de documentation ou des livres. Cela ne s’applique bien sûr qu’à une portion réduite de la population palestinienne, celle engagée dans la recherche, mais je l’ai constaté partout chez les Palestiniens, tant en Cisjordanie qu’en Israël.

Et pourtant, à chaque fois que je me trouvais en Cisjordanie ou à Gaza, j’étais choqué par l’intrusion brutale des militaires israéliens. Nulle part je n’avais vu autant de tenues vertes et d’uniformes. Pas même en Syrie ou en Egypte, deux décades plus tôt. Mais c’est à Hébron que cette présence était la pire et la plus ostensiblement agressive. Je dus passer entre une haie de soldats postés à l’entrée et à l’intérieur même de la mosquée. La raison fournie à ce détestable étalage de muscle judaïque dans un lieu saint musulman était que cette mosquée était également le site de la tombe des Patriarches : d’où les soldats, et la bibliothèque juive récemment inaugurée juste sur le côté du hall d’entrée de la mosquée.

Haïfa, la cousine de notre ami Rashid Khalidi, nous avait invités à déjeuner dans la vieille ville de Jérusalem. C’est là qu’elle vit avec ses vieux parents et son oncle, dans une maison que sa famille possède depuis plusieurs générations. Son problème est que l’un des côtés de cette demeure donne sur le mur des Lamentations ; de ce fait, la maison est une cible potentielle pour les colons qui tentent de s’en emparer dans le cadre de leurs inlassables tentatives pour faire de la Jérusalem arabe une cité juive.

Il est devenu routinier pour Haïfa de tomber sur certains de ces zélotes observant l’intérieur des lieux, lui faisant des propositions de cession tentantes, ou la menaçant de lui prendre sa maison, la provoquant avec des sifflements et des railleries à partir des maisons avoisinantes. Partout où je me suis promené dans cette cité, arabe depuis des siècles, j’ai vu ces colons au milieu de la foule des Palestiniens, comme s’ils ne les voyaient pas, généralement armés d’armes à poing ou d’Uzis, et souvent des deux, étalant leur pouvoir de se trouver là, dans la vieille ville arabe.

L’on me présenta une vieille veuve dont la maison avait été expéditivement expropriée par un groupe de colons. La maison était tout ce qu’elle possédait, aussi avait-elle été contrainte de s’installer dans un sous-sol minuscule ; là, dans la pénombre et l’humidité due à une mauvaise aération, six à sept personnes ont pu miraculeusement s’installer - ou, plutôt, s’entasser.

L’une de ses filles utilisait laborieusement un séchoir à cheveux pour sécher quelques vêtements mouillés. « Ils ne nous laissent pas étendre nos vêtements dehors », me dit-elle en montrant du doigt ce qui fut sa maison. « Et quand nous le faisons malgré tout, ils lancent des saletés dessus, et même de l’eau usagée ».

C’est Mr Sandouqa, un homme entre deux âges, qui m’avait amené là. Il avait cette paisible - bien que triste - autorité des instituteurs de longue date. Plus important, il était à la tête d’un comité local de lutte contre les incursions des colons, qui avait pour première priorité de tisser, quartier par quartier, maison par maison, des liens entre les Palestiniens habitant la vieille ville. Puis il m’expliqua que son comité recensait les maisons les plus menacées, soit parce que les colons essayaient d’en chasser les habitants par la force, soit qu’ils utilisaient comme couvertures de prétendus - et parfois, hélas, d’authentiques - courtiers immobiliers arabes qui se prêtaient à la combine contre rémunération. Des membres d’une autre famille me racontèrent qu’un soir, en rentrant chez eux, ils étaient tombés sur un colon solitaire, déambulant à l’intérieur de la maison. Quand ils lui demandèrent ce qu’il faisait là, il leur répondit qu’il visitait « sa » maison.

Ces histoires constituent aujourd’hui le c ?ur de la difficile situation des Palestiniens, qui est fondamentalement d’ordre géographique et territorial. Les pourparlers de paix ont été de peu d’effets sur l’avancée lente mais implacable des Israéliens en vue de grignoter toujours davantage l’espace palestinien. Parallèlement à la présence permanente et en tous lieux des militaires, il y a la présence tout aussi constante des colons sur la plupart des collines, qui prend la forme de ces colonies tant redoutées. Ce qui frappe le plus, c’est qu’elles sont toutes constituées de deux groupes de constructions. Tout d’abord un ensemble de maisons préfabriquées et occupées. Puis, en général derrière, rangée après rangée, une profusion de logements (souvent réduits à une simple structure de construction ou à un groupe de camping cars), tous vides et attendant l’argent qui permettra de les achever.

Aucun gouvernement israélien, et certainement pas celui d’Yitzhak Rabin, n’a pris l’engagement de les abandonner ou de les laisser inachevés. Leur nombre est indéterminé mais ils servent à « épaissir » la réalité des colonies, à fournir des logements subventionnés et bon marché implantés en territoire arabe et à maintenir ainsi la pression pour l’établissement d’une souveraineté israélienne irréversible.

Ainsi lorsque George Bush octroya à Israël les dix milliards de garantie des prêts, ces logements inachevés furent assimilés à des logements « existants », ce qui équivalait à une perte supplémentaire de terre arabe. La Cisjordanie et Gaza représentent 22 % de la Palestine d’avant 1948, et l’on estime que 50 % de ces 22 % sont déjà expropriés et colonisés par Israël.

Le gouvernement a également mis en place un réseau routier reliant ces colonies. Le tracé est déterminé de telle sorte que les usagers ne voient jamais une ville ou un village arabe. Ainsi les nouveaux pionniers israéliens peuvent reproduire la démarche des immigrants qui les ont précédés, et qui, arrivés en Palestine, semblaient aveugles à la présence des autochtones.

Nous roulions au sud de Jérusalem vers Bethléem, Beit Sahour et Hébron, et je remarquai à près de trois kilomètres à l’ouest, une nouvelle route parallèle à celle que nous suivions. Mis à part le gaspillage de budgets déjà rares que sa réalisation a nécessité, cette route, en reliant entre elles des colonies, vise, dans la même foulée, à encercler les populations palestiniennes, à les couper les unes des autres.

La seule autorité légale qui régit la vie des Palestiniens est celle de l’administration civile et militaire israélienne. En discutant à ce propos avec Raja Shehadeh, l’un des avocats les plus doués et les plus fins de la Cisjordanie, j’eus le sentiment que connaître, comprendre, suivre l’ensemble des lois obscures et constamment amendées qui régissent la vie quotidienne des Palestiniens - de même qu’obtenir des réponses d’une manière ou d’une autre -, relevait d’un combat kafkaïen.

Tous les Palestiniens sont assujettis à des taxes très élevées et parfois même punitives, mais aucun parmi eux ne sait à quoi sont consacrées les recettes, puisqu’il n’existe pas de budget public pour la Cisjordanie et Gaza : aucun palestinien n’y est élu à une quelconque charge officielle, aucun n’a le droit de vote (à l’instar des Palestiniens d’Israël, par exemple), y compris pour désigner des fonctionnaires israéliens dans l’appareil qui gère les territoires occupés. Toute personne peut être arrêtée, emprisonnée et jugée - ou pas -, tout simplement parce qu’un fonctionnaire ou un militaire israélien le décide.

Il existe maintenant plus de deux mille lois, édictées par les Israéliens, qui régissent la vie des Palestiniens dans le seul but d’hypothéquer le développement, la construction, l’eau, les déplacements à l’étranger, le profit des ressources électriques, l’éducation, l’activité des journalistes, la liberté de s’organiser.

Dans son livre, La loi de l’occupant, Shehadeh montre bien comment c’est cet arsenal de lois qui, depuis 1967, a graduellement pris le contrôle de toute la vie des Palestiniens de façon légaliste et extrêmement méthodique ; et comment ce même arsenal légal doit être tout aussi délibérément et méthodiquement abrogé, démantelé par les Palestiniens engagés dans les négociations de paix. Cela ne signifie nullement que les Palestiniens sont impuissants ou inertes. J’ai au contraire remarqué, chez ceux des territoires occupés, la même vitalité et le même esprit d’initiative que chez les Palestiniens à l’intérieur d’Israël. Et la chose la plus remarquable que j’ai notée dans les territoires occupés est la nouvelle légitimité politique acquise par la délégation aux négociations de paix - son émergence évidente et son poids, particulièrement en Cisjordanie.

J’ai rendu visite à Faysal Husseini dès mon arrivée. Je l’avais accueilli à plusieurs reprises auparavant, à New York, et, d’une certaine façon, je ne faisais que lui rendre sa visite. Mais, ainsi, je présentais également mes respects au chef reconnu et non officiel de la Délégation (le Wafd, ainsi qu’on la désigne en arabe, avec les résonances indiscutables que ce nom provoque dans les mémoires qui encore se souviennent du grand parti nationaliste égyptien, également appelé al-Wafd, fondé en 1919 et dirigé par Saad Zaghloul qui négocia l’indépendance de l’Egypte avec les Britanniques).

Husseini est un homme sans affectation, sans intellectualisme. Il est quasiment impossible de ne pas l’aimer. C’est un politicien-né, comme me le fit remarquer un autre intellectuel et figure politique de la Cisjordanie, Mahdi Abd al-Hadi, car il porte le nom des Husseini, il dispose d’institutions, il a la bénédiction de l’OLP - de très loin la source de toute autorité palestinienne dans les territoires occupés -, sa réputation est irréprochable, il est accessible à tous et connu de tous. Sans lui, tant la formation de la Délégation que la participation palestinienne aux pourparlers de paix auraient été impossibles, l’appui sans faille de Yasser Arafat étant probablement l’explication du poids de la très large autorité dont Husseini dispose en Cisjordanie et à Gaza.

La visite que je lui rendis dans sa modeste maison de Jérusalem, me rappela mes rencontres avec Arafat à Beyrouth ou à Tunis : va-et-vient ininterrompu de toutes sortes de personnes, solliciteurs, collègues, parents, employés, notables, le tout ponctué d’appels au téléphone et de tasses de café... Comme Arafat, Husseini a des manières très simples qui font que vous n’avez jamais l’impression de vous adresser à une autorité ; bien au contraire, il fait partager ses idées, a un sens très marqué de l’humour et ne cède jamais à la grandiloquence. Ce jour-là, il me montra un document officialisant un accord passé entre lui - au nom du « Mouvement national » -, l’OLP, le Fath et Hamas. Tout en douceur et clarté, le document énumérait une argumentation raisonnée pour une coopération pacifique et un bon sens politique qui devaient gérer les rapports entre ces organisations dans leur opposition à l’occupation et dans le comportement à adopter vis-à-vis du processus de paix. Puis Husseini me dit : « Regarde cet autre document ». Il était daté d’une semaine plus tard que le premier. Promulgué par Hamas, il accusait Husseini et les délégués à la négociation d’être des collaborateurs, des traîtres, des vendus. Les conflits internes palestiniens représentent assurément l’un des dangers majeurs pour le futur de la Cisjordanie et de Gaza.

J’avais déjà discuté avec une certaine anxiété de Hamas avec Husseini et d’autres responsables, dont Arafat. La réponse systématique que l’on me faisait était : « Ils ne représentent que 15 % ». Maintenant Husseini reconnaissait des pourcentages de 30 à 35 %. Mon fils Wadie, qui suit des cours d’arabe classique à l’Université, était choqué par la guerre des slogans sur les murs de Jérusalem-Est, d’Hébron, de Naplouse et d’ailleurs. Certains disaient tout simplement : « Fath » ; d’autres, tracés répétitivement autour, au-dessus ou à côté du terme « Fath » disaient : « Ai-Islam huwa al-hall » (l’islam est la seule réponse) ou plus laconiquement : « ai-Islam ». La bataille pour gagner les c ?urs et les esprits est féroce.

Je demandais à Husseini et à tous ceux que je rencontrais ce que signifiait « la seule réponse » et n’eus jamais d’explication satisfaisante, excepté qu’il s’agissait en quelque sorte d’un cri de ralliement. Rami Abd al-Hadi suggéra que, bien que puissant, Hamas ne disposait pas de leadership visible ou reconnu ; un autre ami avança l’idée que les Israéliens et même les Saoudiens se tenaient derrière ce mouvement.

Mais cela n’a pas le moins du monde dissuadé Husseini et le Wafd, composé principalement de professeurs d’université, telle Hanane Ashrawi, d’avocats comme Shehadeh, de personnalités des territoires occupés. Tous sont maintenant relativement connus, grâce à leurs participations à des réunions ou à des meetings, et bien entendu grâce aux médias. Ils sont également connus parce que leur influence est grandissante et qu’ils disposent d’une importante assise.

Husseini a trouvé une idée ingénieuse pour donner encore plus de visibilité à ce noyau central. C’est Nazmi al-Ju’bi, un archéologue affable et membre de la délégation, qui me la montra. Il sortit une petite carte usée de son portefeuille et me la présenta non sans un certain amusement et quelque fierté. La carte disait en arabe et en hébreu : « Membre de la délégation palestinienne » et était signée par Faisal Husseini.

Cette carte n’a aucune existence légale, c’est une simple trouvaille pour identifier les membres de la délégation et pour que les Israéliens les traitent avec un certain respect. Elle sous-entend que le porteur de cette carte est un membre de la nouvelle autorité intérimaire d’autogouvernement palestinien. Autorité qui est précisément au centre même des négociations avec les Israéliens à Washington, et qui n’est en fait rien d’autre qu’un gouvernement palestinien.

C’est en circulant entre la Cisjordanie et Gaza que je commençais à me rendre compte des différences entre le vocabulaire des Palestiniens de l’intérieur et celui des Palestiniens des exils. Tous ici, par exemple, désignent les Israéliens par le terme « les autorités ». Cette dénomination a pour effet d’établir une distance, mais elle permet également, par sa précision, de faire la différence entre l’Israélien anonyme et le sympathisant des droits palestiniens d’une part, et celui qui est directement impliqué dans le pouvoir colonial d’autre part. Je n’ai pas eu un seul interlocuteur qui usât du nom du mois lorsqu’il précisait une date ; les dates sont toutes énoncées en chiffres. Ainsi vous dites : « Je suis rentré de Amman le 4, 8 (le 4 août) », ou « Ali a été emprisonné le 10, 12 », et ainsi de suite. Il existe également tout un système d’abréviations pour identifier les partis, les courants et même un certain type d’événements.

Pour quelqu’un qui a grandi dans le monde arabe, il est inévitable de « traduire » en permanence, les mêmes mots ayant des significations différentes. Chaque fois que j’ai entendu l’expression « le Front » en Israël, j’ai dû faire un effort pour ne pas comprendre « le Front populaire de Georges Habache », mais « le parti communiste israélien Rakah », qui a pris cette dénomination depuis que ses membres arabes sont devenus prédominants.

Quasiment chaque jeune Palestinien que j’ai vu a fait, comme en passant - et avec réticence -, référence à son séjour en prison. Je percevais que leur lutte à l’intérieur des prisons (pour l’amélioration des conditions de détention, pour le droit d’avoir des livres, pour la liberté d’y organiser des groupes d’étude, etc.), se poursuivait après leur libération. On estime à près de 200 000 personnes le nombre des Palestiniens qui ont été à un moment ou à un autre emprisonnés, et à 15 000 le total de la population carcérale permanente. Pratiquement aucune famille n’a été épargnée.

Le quatrième jour de notre séjour, nous partîmes vers la bande de Gaza. Les images d’un récent voyage en Afrique du Sud s’imposèrent avec force dans mon esprit. J’avais été invité en 1991 pour donner la conférence du T.B. Davie Academie Freedom Lecture à l’université du Cap. Une des premières choses que je fis fut d’aller visiter Soweto, ainsi que d’autres townships. Rien de ce que j’ai vu en Afrique du Sud n’égale la misère, l’oppression planifiée, l’enfermement et la discrimination raciale qui sévissent à Gaza.

Néanmoins, tout comme dans le camp de réfugiés de Duhaysha en Cisjordanie, Gaza m’impressionna en me donnant ce même sentiment de délinquance qui se dégage de ces lieux de marginalité extrême que sont les townships. Nous fûmes immédiatement frappés, ma femme et moi, par la prolifération des tours d’observation, la hauteur étrangement élevée de l’éclairage public (pour qu’il soit hors de portée des lanceurs de pierres), les lignes interminables de fils de fer barbelés, et la profusion de patrouilles de soldats « blancs ». Curieusement Israël, à la différence de l’Afrique du Sud, a été épargné par le désaveu du monde.

Ce jour de notre visite avait commencé par une tempête inhabituelle. Lorsque nous atteignîmes Gaza, de larges mares de boue et d’eau stagnante rendaient difficile le déplacement, notamment dans le camp de Jabalya qui abrite 65 000 réfugiés et détient le record de la plus haute densité de population du monde.

On accède à Gaza par ce qui est littéralement une large porte que l’on ferme toutes les nuits et qui donne à l’endroit l’apparence d’un gigantesque camp de concentration. Des soldats israéliens en faction à des barrages arrêtent systématiquement toutes les voitures, en font descendre tous les passagers, contrôlent les laissez-passer et rendent tout passage désagréable et fâcheux.

Comme les véhicules immatriculés à Jérusalem ne peuvent entrer à Gaza sans permis, Raji Sourani, un ami de Gaza, était venu nous attendre à la porte. Rafl est un jeune avocat plusieurs fois récompensé par des organisations humanitaires, tant en Europe qu’aux États-Unis, pour ses efforts quasi héroïques en faveur des détenus palestiniens. Il avait cette caractéristique d’affirmer à ses visiteurs, avec un sourire gêné, qu’il n’avait pourtant jamais gagné un procès... Son activité consiste essentiellement à rendre visite à ses clients pour qu’ils sentent que quelqu’un est concerné par leur sort, que quelqu’un maintient le lien entre eux et leurs malheureuses familles. Tout cela lui a valu d’ailleurs les attentions israéliennes : quatre condamnations à des peines d’emprisonnement allant de quelques mois à deux ans.

Jabâlya est l’un des lieux les plus émouvants que j’aie jamais vus. La nuée d’enfants agglutinés dans ses rues chaotiques, non pavées et pleines de trous, ont dans les yeux un éclat qui détonne avec la tristesse et l’interminable souffrance glacée du visage des adultes.

Il n’y a pas d’égouts à Gaza, la puanteur vous saisit à la gorge, et partout le même spectacle de multitudes humaines - gens pauvrement vêtus, renfrognés, se dirigeant vers un but ou un autre, sans conviction.

Les statistiques tiennent du cauchemar : le pire taux de mortalité infantile, le plus bas revenu moyen par habitant, le record des journées de couvre-feu, le moins de services médicaux, et ainsi de suite...

Raji a invité pour nous une vingtaine de responsables de secteurs tels la santé, l’emploi et l’éducation. La maison dans laquelle nous nous retrouvons est d’une propreté impeccable mais entourée par des masures minuscules faites de morceaux de bois, de boue séchée et de plaques de fer-blanc, telles des boîtes vides amoncelées les unes sur les autres. Toute modification de la configuration des lieux, toute tentative pour drainer les eaux stagnantes et putrides, tout travail d’amélioration d’une habitation sont interdits ou nécessitent la délivrance d’un permis quasiment impossible à obtenir.

Je n’ai pas entendu un seul mot d’espoir durant les deux heures que nous avons passé ensemble. L’un d’eux nous raconta qu’il avait fait dix-sept ans de prison, ses enfants malades et ses parents et sa femme passant de la maladie à la misère. Il fit son récit sans la moindre trace d’apitoiement sur lui-même. Mais avec une sourde fureur. L’expression qui revenait tout le temps et qui désormais me hantera pour toujours était mawt batiq, une mort lente.

Je perçus également un fort ressentiment à l’égard des habitants de la Cisjordanie, décrits comme gâtés, privilégiés ou insensibles. « Nous sommes les oubliés », disaient-ils en me pressant de ne pas oublier moi-même ce que j’avais vu.

Aujourd’hui encore, en rédigeant mon témoignage, je ne peux dominer mon sentiment de honte malgré ou probablement à cause de la générosité et de la gentillesse des gens que j’ai connus à Gaza.

Raji nous prit rendez-vous avec le Dr Haidar Abdel Shafi, médecin connu et chef de la délégation palestinienne aux pourparlers de paix. La rencontre eut lieu à son domicile, à quelques kilomètres de Jabalya. La bande est constituée de plusieurs villes, Rafah, Khan Younis, Gaza-ville, de camps de réfugiés et de colonies juives dont les pelouses spacieuses et les piscines semblent si éloignées des conditions sordides qui les entourent...

Le sens de l’honnêteté qu’il a su sereinement communiquer a valu à Abdel Shafi une admiration générale, tant à Gaza que dans l’ensemble du monde palestinien. A la différence d’Husseini ou d’Arafat, il n’est pas vraiment un personnage politique, mais un homme dont la vie même et les mots succincts qu’il emploie suggèrent un sens permanent de la lutte patriotique palestinienne à l’intérieur même de la Palestine.

En discutant avec lui et son épouse, j’eus le sentiment que les éléments fragmentés de la société palestinienne se rejoignaient pour constituer un tout. Des personnes comme les Abdel Shafi, Raji et toutes les autres rencontrées durant ce séjour décisif à Gaza vous convainquent qu’une société nous liant tous a survécu malgré les ravages de notre histoire, les erreurs tragiques, les malchances et les politiques destructrices menées par Israël.

Un événement, qui intervint alors que nous étions sur le point de quitter Gaza, devait me confirmer les impressions que m’avait déjà laissées cette visite. Raji tenait à me faire connaître la mère de l’un de ses clients, une veuve dont le fils prisonnier venait d’être condamné à la déportation. Raji avait quelques points légaux à lui exposer, et, comme l’heure du couvre-feu approchait, notre visite devait être brève. La rencontre eut lieu à Rafah, près de la frontière égyptienne, car la ville est grossièrement coupée en deux par un barbelé qui sépare le territoire occupé par Israël du territoire égyptien.

La maison était anonyme, mais pas la femme, Umm Muhammad, étonnement maîtresse d’elle-même et politisée. On nous avait dit que son fils aîné, un cadre de l’OLP, était tombé au Liban ; et nous fîmes la connaissance de sa fille, prénommée Beyrouth.

J’appris aussitôt que le frère d’Umm Muhammad n’était autre que Yousuf al-Najjar, l’un des trois dirigeants palestiniens assassinés à Beyrouth par les Israéliens en 1973. Kamal Nasser, l’un d’eux, était un ami proche, un poète, et j’avais dîné avec lui la veille de son assassinat.

Et alors là, dans une rue poussiéreuse de Khan Younis, et tandis que Raji expliquait à la mère comment son fils allait être déporté (la décision fut par la suite gelée par Yitzhak Rabin), les multiples fils de mon séjour palestinien se nouèrent dans mon esprit et apparurent avec une clarté qui n’avait jamais été d’une telle intensité : l’avocat doué de Gaza ; une femme réfugiée, habitant un camp et dont chacun des trois fils avait connu des épreuves tragiques : l’un tué au combat, l’autre emprisonné puis condamné à la déportation, et enfin le troisième récemment libéré - et le frère de cette femme, un des chefs historiques de la guérilla, assassiné en exil ; moi-même, un Palestinien américain toujours attaché, malgré quarante-cinq ans d’exil, à cette terre étrange et tourmentée ; et finalement ma femme et mes deux enfants qui, pour la première fois, voyaient la Palestine et rencontraient des Palestiniens rassemblés.

La dernière chose que je fis avant de quitter les territoires occupés pour la Jordanie, fut d’aller passer une demi-journée à l’université de Birzeit.

J’ai peine à me souvenir du Birzeit que je connus enfant. C’était encore une école secondaire, fondée dans les années 20. Le nouveau campus s’élève aujourd’hui sur un terrain offert par la famille Nasser, liée à la mienne par divers mariages et une longue histoire d’alliances diverses.

Il avait été prévu quelques jours plus tôt que j’y donne une conférence et que j’y anime un séminaire, mais tout avait été annulé car Hamas avait ce jour-là décrété une grève générale. Ces fermetures fréquentes décrétées par des Palestiniens en Cisjordanie me frappent par leur stupidité et les pertes qu’elles infligent à la population. Elles ne gênent personne hormis les Palestiniens qui, écoles et commerces fermés, en sont réduits à perdre une grande partie de leur temps en gesticulations.

On avait donc reprogrammé notre visite pour le dernier jour, tout en la réduisant à un déjeuner offert en notre honneur par le président de l’université, Gaby Baramki, suivi par une conférence-débat. J’étais non seulement impatient de m’adresser pour la première fois de ma vie à un auditoire constitué de professeurs et d’étudiants palestiniens, mais aussi très ému par le fait que le débat prenait place dans la salle Kamal Nasser, ainsi baptisée en mémoire de mon ami très cher, né à Birzeit et qui, en 1973, avait donné sa vie pour la Palestine.

Cette étrange combinaison d’expériences nouvelles, d’associations symboliques et de souvenirs allait marquer tout mon séjour.

Birzeit venait tout juste d’être autorisée à rouvrir ses portes après quatre ans de fermeture forcée. Cette criminalisation par Israël de l’éducation palestinienne avait été aggravée par l’incroyable silence des universitaires occidentaux qui, malgré leurs va-et-vient périodiques entre les universités israéliennes, ne font pas grand bruit autour de cette ignominie.

Mais Birzeit continue miraculeusement à se battre. Nous avons ainsi visité une exposition de maquettes fabriquées par les étudiants en architecture, ainsi que les laboratoires où ont lieu des recherches pour innover dans les domaines de l’agriculture et de la nutrition. L’université est très politisée et les étudiants y sont très organisés. Notre rencontre, précédée d’un déjeuner, promettait donc d’être animée.

Une véritable foule occupait la salle. Je supposais que certains avaient dû entendre parler de moi, que d’autres m’avaient déjà lu, mais je devinais également que la majorité était venue là pour entendre mon évaluation des pourparlers de paix. Georges Giacaman, professeur de philosophie, me présenta très chaleureusement puis me demanda de commencer par une courte intervention (en anglais, précisa-t-il) concernant mon dernier ouvrage sur l’impérialisme et la culture. Puis l’on passa à la discussion, en arabe cette fois.

Les premières questions portaient sur mon intervention et sur le rôle des États-Unis en tant que nouvelle puissance impériale. J’insistais sur le fait que malgré les tonnes de verbiage sur ce sujet, ce rôle demeurait largement incompris dans le monde arabe.

Puis vint le premier défi, sous la forme d’une question toute simple où il s’agissait d’énoncer ma « véritable » position sur la guerre du Golfe. Rejetant toute précaution, je dénonçai Saddam Hussein que je traitai de dictateur et de fou, et l’occupation du Koweït d’agression inacceptable, mais je ne ménageai point pour autant l’opération menée par les Américains ou les pays arabes membres de « l’Alliance ». En un clin d’ ?il nous nous retrouvâmes parlant de l’affaire Salman Rushdie, que je défendis, et de l’islam politique, que je critiquai non sans une certaine véhémence.

Je crois que je fis même une comparaison un peu poussée entre le penchant des Israéliens pour les barbelés et la séparation qui sévissait aujourd’hui entre « nous » (entendez les Palestiniens, les Arabes, les musulmans) et l’Occident. J’affirmai que toutes les cultures sont hybrides et que toute tentative d’uniformisation de la nôtre relevait de la seule démagogie.

Comme nous partions, Albert Aghazarian, cet homme génial qui gère les programmes publics de Birzeit, me présenta aux deux dirigeants étudiants du mouvement islamiste. M’attendant au pire, je les affrontai avec courage. Mais je fus abasourdi quand ils me dirent que « malgré nos points de désaccord », ils avaient apprécié mon honnêteté et espéraient que je reviendrai à l’université.

Le lendemain nous traversâmes le pont Allenby pour aller en Jordanie. Au point de passage, une pancarte nous accueillit : « Souriez, vous êtes en Jordanie ». Cela provoqua un certain soulagement, surtout que les barbelés, omniprésents jusque-là, avaient disparu. Les gardes-frontières israéliens ne nous posèrent aucune question, bien qu’ils nous retinrent pendant une heure et demie, tournant autour de nous. L’un des soldats, captivé par la beauté de ma fille, la fixa désagréablement et avec insistance.

La première pensée qui me traversa l’esprit après avoir quitté la Palestine et Israël était à quel point le bonheur avait fui ces lieux. La dureté y recouvre la vie : par la contrainte pour les Palestiniens et, selon une autre logique que je n’étais pas parvenu à comprendre, pour les Israéliens.

Après tant d’années de mûres réflexions, je pense que les deux peuples sont enfermés ensemble mais sans véritable contact ou sympathie réciproque. Mais il n’en demeure pas moins qu’ensemble ils sont enfermés, et que, lentement peut-être, ils arriveront à améliorer leurs relations. Je ne sais si j’arriverais à vivre en Palestine. L’exil me semble offrir plus de liberté, mais je dois avouer aussi que je suis privilégié et que je peux m’offrir le luxe de jouir des plaisirs et non des fardeaux de l’exil. Néanmoins je sais aussi que moi, ma femme et nos deux filles avions eu besoin de rétablir le lien, de nous assurer par nos propres yeux que la Palestine et les Palestiniens demeuraient bel et bien vivants.

J’avais eu quant à moi besoin de pouvoir, métaphoriquement, enterrer mes morts. C’est pourquoi, à travers les associations funèbres qui avaient empli ma tête durant ce séjour, le lieu-dit Israël-Palestine avait représenté un lieu de deuil.

Mais je peux maintenant pressentir et même vraiment voir se dessiner un autre futur. Avant, je ne l’aurais pas pu.

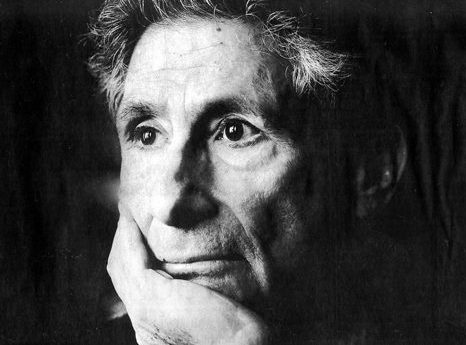

* Edward Saïd était professeur à la Columbia University de New York. Dans « L’Orientalisme », publié en 1978, il analysait le système de représentation dans lequel l’Occident a enfermé l’Orient - et même, l’a créé. Ancien membre du Conseil national palestinien, il s’est opposé aux accords d’Oslo et au pouvoir de Yasser Arafat. Edward Saïd est décédé le 24 septembre 2003.

Revues d’études Palestiniennes n°47 Printemps 1993

Imprimer la page

Imprimer la page